樹木の幹の構造

注:ピーター・ファーブ(1970)森林をもとにして作成した。

樹木の年輪の構造はどのようになっているのでしょうか

年輪の構造を詳しく見てみましょう。

樹木の幹の構造

注:ピーター・ファーブ(1970)森林をもとにして作成した。

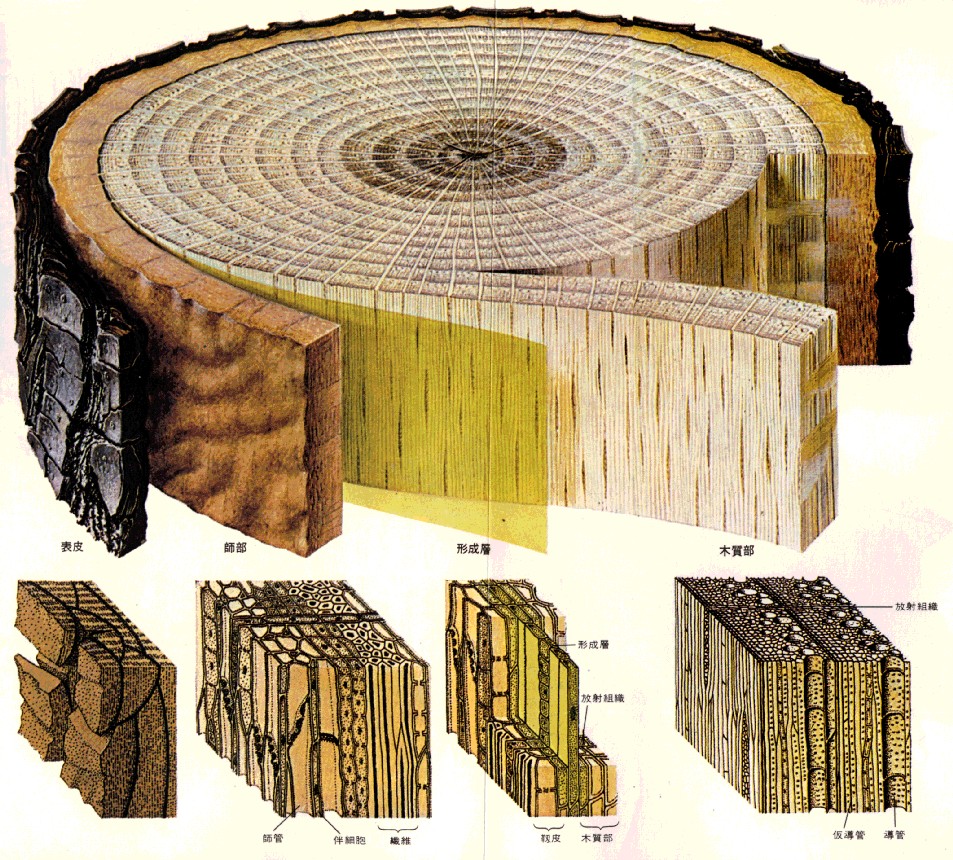

樹木の幹を輪切りにして円板(ディスク)を取り出してみると年輪の構造が良く見えます。中央部から同心円状の年輪があり、外側の樹皮との境目に形成層があります。形成層は細胞分裂を起こしながら内側に木質部を生産し、外側に樹皮を生産します。内側の木質部は地層と同じように積層されながら肥大しますが、樹皮は外側からはがれ落ちていきます。生命体として樹木をみた場合、活発に細胞増殖を行っているのは主に形成層であり、木質部と樹皮の多くは死んだ細胞から出来ています。

電子顕微鏡による針葉樹・カラマツの木材構造の3次元画像

上の画像は電子顕微鏡でカラマツの木材の構造を3次元的に観察した写真です。この写真では画像の中央上部が幹の木口面(横断面)、左下が板目面、右下が柾目となっています。向かって左下側が幹の中央部で樹皮側は右上になります。幹が肥大成長する方向も同じように左下側から右上方向になります。写真のような針葉樹の場合、ほぼ同じ大きさの繊維細胞がたくさん並んでいますが、左上から右下側方向に細かい繊維が筋上に一列に並んでいるのがみえます。細かい繊維が並んでいる部分は「晩材」といって夏から秋ごろできた細胞で占められています。これより少し大きな繊維のある部分は「早材」といって春から夏にかけてできた細胞で占められています。実際の木材では晩材部分が少し黒くみえますが、これが年輪です。

電子顕微鏡による広葉樹ハリギリ(環孔材)の木材構造の3次元画像

一方、広葉樹には道管というパイプのような通道組織があって水分や養分を上下方向に移動させることができます。この道管が一列に並んでいるのが環孔材といいます。環孔材は春に肥大成長を開始した直後に道管が出来るので一列に並びますが、これが年輪としてみてとれます。

電子顕微鏡による広葉樹ウダイカンバ(散孔材)の木材構造の3次元画像

環孔材のように道管が一列に並ばないのを散孔材といいます。散孔材は道管が並ばないので道管を指標とした年輪はみえ難いのですが、針葉樹の場合と同じように夏から秋にかけてできた繊維細胞が少し黒く見えます。この部分が年輪です。

注:電子顕微鏡写真は「深沢和三編著(1990)樹木の年輪が持つ情報−解析技術と林業への応用−.北海道大学農学部、札幌」の第1章2節「組織構造」大谷 惇執筆担当9、13、16ページより引用。